文 | 米粒妈

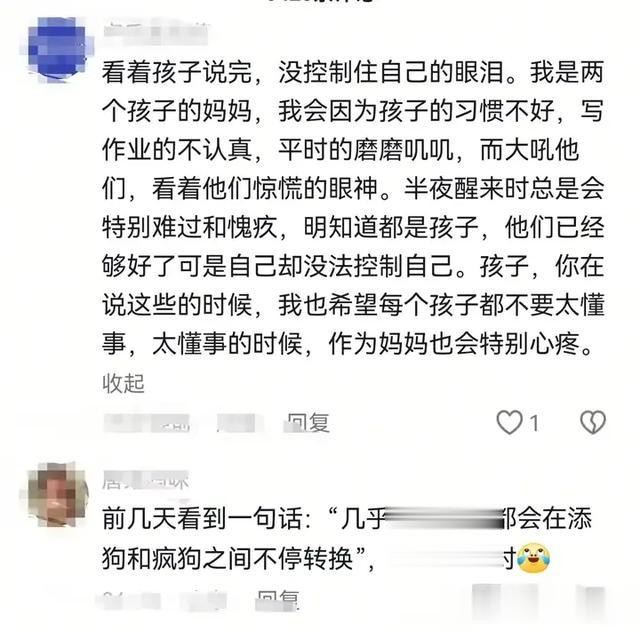

一个16岁男孩的视频最近爆火,看这段视频的时候屏幕上一直飘着各种弹幕:把我说哭了……说出了我的心声……

视频中穿着校服的16岁男孩,被妈妈吼了之后没有嫌弃妈妈凶,也没有被言语攻击后的反抗,而是由衷升出一种对妈妈的心疼。

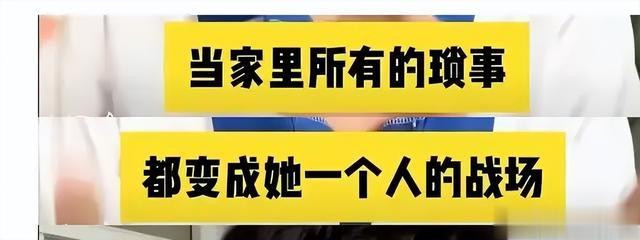

他说他把脏校服扔在洗衣机上三天没洗,妈妈蹲在地上擦撒了酱油的地板时,他正趴在沙发上背单词,妈妈劈头盖脸就给他来了一句:“你能不能有点眼力见儿?”

吼的时候,家里的绿萝都跟着颤了颤,妈妈发红的眼角还沾着没擦干净的洗洁精泡沫。

他开玩笑说:“妈,你刚才吼得挺有气势,比我背课文有感染力多了。”

妈妈破涕为笑,男孩说她像个被戳穿心事的小姑娘。

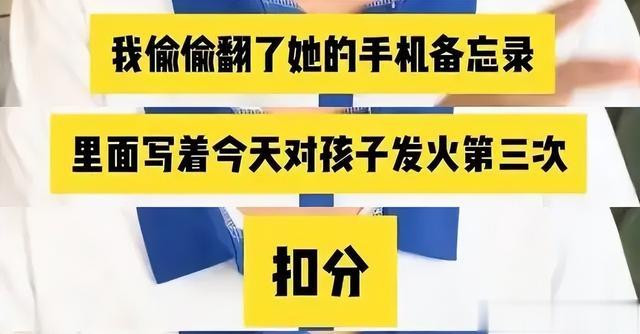

男孩说,他在妈妈的手机备忘录里发现妈妈在偷偷写着:今天对孩子发火3次,扣分;给老公发信息督促洗碗,未读。

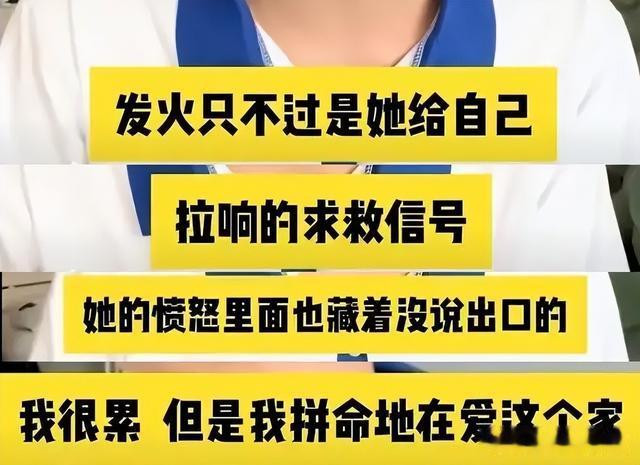

原来她即便是发脾气都在自我审判,而所有对家的操劳和操心,对丈夫的期待和要求不被满足时,都会化为一股强有力的负能量,成为她每一次发脾气的理由。

看完这个男孩的视频,说实话我没有想哭的感觉,倒是很不舒服。

因为这个16岁的男孩把妈妈一眼看到底,他太知道妈妈想要什么,期待什么,痛苦什么。

那反过来想,连16岁的儿子都能那么共情妈妈,人到中年的丈夫,作为妈妈的伴侣,曾经以相守一生为誓言的男人,他能不知道吗?

这个男孩的视频,再次印证了婚姻里的疯女人都是被对方故意逼疯的,他们明知道怎么做你会高兴,却还是选择了逼疯你。

当你抱怨着丈夫的木讷,愤怒于他的冷漠平静,不妨想一想,他是不是故意的。

当你真正认识到这一点,自然也就不会把自己的全部都呕心沥血奉献给家庭了,因为完全不值得。

男孩的视频中还有很多令人窒息的内容。他说:

“当你被堆积如山的袜子逼得想尖叫时,当你被丈夫的“我不会”气得发抖时,当你辅导作业到崩溃时,请明白,发火不是失败,是真实的勋章。真正伤害孩子的,从来不是雷霆之怒,而是妈妈眼里熄灭的光。”

说实话这一段我看的时候心里堵得慌,因为它揭示了两点内容。

首先,孩子能说出这么具体的、细碎的生活瞬间,肯定不会是他自行脑补出来的,而是他在生活中亲眼看到过很多次的。

妈妈每天生活在这种软性暴力和情感漠视中,儿子都看出来了,丈夫却无动于衷。

另一点让我难受的是,他说“发火是真实的的勋章”,我想说,用你发勋章啊?这勋章不得也罢吧,是什么好事啊?

视频最后才是最让人感动的的地方,男孩偷偷在妈妈的备忘录上加了一段话,给出了改善的方法。

他写的是:“今天发火,是因为你把100分的爱给了这个家,却只留0分给自己。但其实你可以留30分给自己,比如吼完我后去追两集电视剧;比如让爸爸洗完碗后,别再偷偷重新洗一遍;比如允许自己当一个偶尔脾气不好的妈妈。火山不该为喷发道歉,妈妈不该为真实愧疚。没有谁天生就该做永不熄火的永动机。”

对于妈妈逐渐变暴躁这件事,发勋章、共情、哄一下,都是枉然,只有告诉她该怎么调整才是最重要的。

有些孩子天生懂事,就像这个16岁男孩,他有共情能力,而且他选择去帮助妈妈,去主动发声。

但是还有很多孩子,他们即使像这个男孩一样看懂了一切,却选择不发声,或者选择跟冷漠的爸爸站在一队去谴责妈妈的疯狂。

这样的孩子并不占少数,而我也不得不承认,他们跟这个16岁男孩一样能够看懂一切的根源,但他们选择不发声、不配合、不改变;甚至更有甚者,跟爸爸一起,反过来谴责妈妈是疯子。

视频里,男孩引用《母性的羁绊》里说的一句话:“妈妈的情绪不是突然爆发的山洪,而是日积月累的堰塞湖”。

杨绛也说过:“你若是在家中操持家务,照顾孩子,却心中不快,常常暴躁不安,泪如雨下,对谁都心生厌恶,必定是因为金钱或者爱情缺乏,虽然俗气,却是铁一般的事实。”

所有那些能够看视频看哭了的妈妈们,或者是已经意识到自己出现了情绪暴躁、常常失控发火的问题,无一例外,都是遭遇了一定程度的情感漠视和软性暴力。

在婚姻里多受些苦累不可怕,那也累不死人。真正能把人逼疯的,从来都是被漠视的抓狂,和期待落空的心理落差。

我们可以为了爱付出,为了家庭倾尽所能,但前提一定是:要值得。

为了自己能够不至于情绪失控,变成他人口中的“疯女人”,我们一定要首先拥有及时识别情感漠视的能力。

我随便说一组对话,大家肯定能get到。

“为什么我怎么说你都不改呢?”

“对不起,我知道错了。”

“为什么你总是不说话呢?”

“对不起,我真的不知道该说什么。”

“你还爱我吗?”

“我当然爱你了,我最爱的就是你了,你怎么会说我不爱你呢?”

“为什么我说了我讨厌你这样做,你却还是要这样做?”

“对不起,我不知道我会惹你这么生气。”

“你能不能不要再说对不起了?你除了说对不起还能说什么?”

“我不敢说,我怕我说了,会惹得你更生气。”

怎么样?代入感有了吗?如果这种对话是你熟悉的,别怀疑,这就是情感漠视。

这种看似全是标准答案的回答,足以把一个正常人逼成疯子。等你疯了,再站在道德制高点平静的指责你:“你变了,原来你不是这样的。”

等到了那个时候,可不是每家都那么幸运,能拥有视频里那个解语花般的中学生儿子。

更多时候,当爸爸和儿子小声说着:“妈妈最近越来越暴躁,咱可躲远点吧”的时候,你还以为问题出在你自己身上。

唯一正解,就是像视频中的男孩留在妈妈备忘录里的那段文字那样去做,但对于已经为家庭付出全部的人来说,一叶障目不见泰山。别说做到,就连看不看得懂,都不一定。

很多在婚姻里被折磨成疯子的人,都特别会骗自己。比如当她们诉苦,抱怨这个不争气,那个不帮忙的时候,如果你告诉她们该怎么调整,她们会反过来给家人找理由。

就像那些被诈骗的受害者,在人财两空,被骗财又骗色后,很难接受对方是诈骗犯的事实;婚姻里被逼疯的妈妈们,也很难接受自己就是长期处在无爱的情感漠视中,拒绝承认自己是被奴役的,不愿意醒来。

但,即便不愿承认,伤害也真实存在着。那些化作肌瘤、结节的负面情绪,每一个歇斯底里的瞬间,都在催着你快点醒来,快点拯救自己。

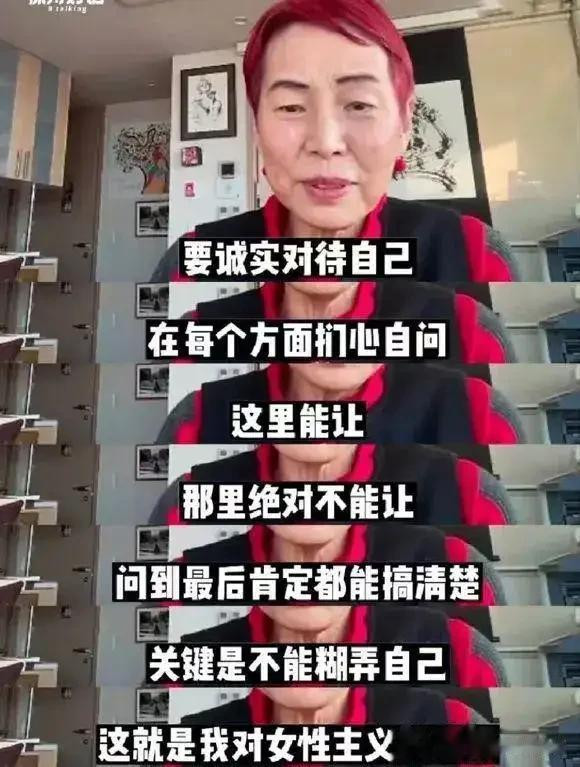

上野千鹤子说的那句“千万别骗自己”,就显得尤为关键。

她说女性主义的关键,是不能糊弄自己。在每个方面扪心自问,这里能让,那里绝对不能让,问到最后肯定都能搞清楚。关键是不能糊弄自己。

正是因为生活中有太多边界不清的地方,让对方认准了就算浑水摸鱼糊弄过去,最终你也会去弄好,才会有越来越多的烂摊子等着你收拾。

而每一个烂摊子,都是负面情绪堆积的元素,当你跪在地上擦着被弄脏的地板,咆哮着骂着那个没有洗校服的儿子,你就已经变成了自己最不喜欢的样子。

所以如果你在自我检视的过程中,发现自己也变成了尝尝情绪失控的那种妈妈,你也出现过被气得发抖的情况,那就得赶紧做出改变了。

首先,你得立马停止自我归因!

千万别像视频里的妈妈那样,吼完之后还在备忘录里自我审判,因为那根本不是你的问题。

情感漠视的本质,是对方无法共情或回应你的情感需求,而非你不够好。“暴躁”是长期被忽视后的自然反应,不是性格缺陷。

一定要善于区分哪些是对方漠视导致的委屈,哪些是自我否定引发的愤怒,避免将问题内化。

然后,就是尝试将负面情绪转化掉。通过跑步、拳击等运动方式释放积压的愤怒,生理上的消耗能快速缓解情绪张力。

自己去报个拳击俱乐部,等到练好了拳脚功夫,看他们还敢不敢故意挤兑你。

多走出去,参加徒步团、跑步组织,开启新的社交,就能有效转移注意力。

绘画、音乐或写作,也是合适的情绪转移手段,无论采取什么办法,重要的是,你不能丢了自己。

还可以给自己设计一些无需伴侣参与的生活仪式,比如晨间咖啡冥想、睡前阅读,用稳定的日常节奏,来对冲关系中的不确定性。

如果一直盯着伴侣,也就给了他伤害你的权利。其实生活中的小确幸多得是,只有跳出茧房,才能迎来真正的改变。

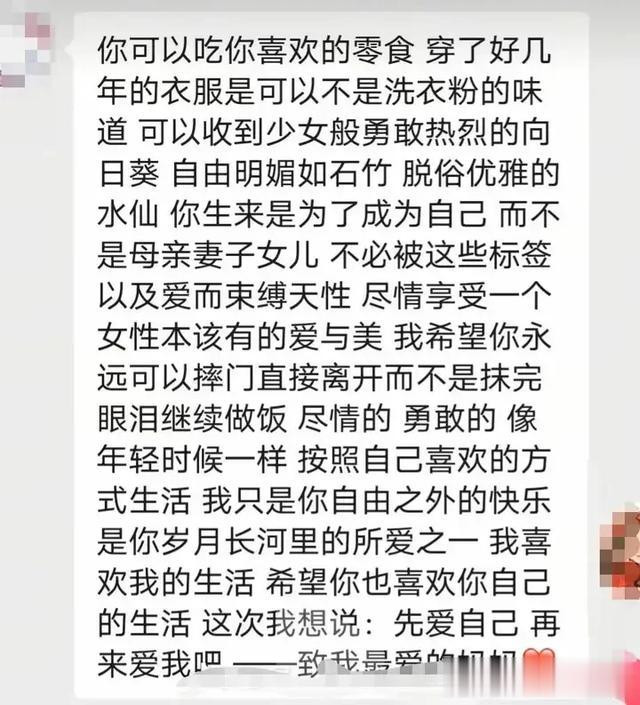

▲评论区也有妈妈晒出女儿写给自己的话

最最重要的是,一定要警惕“拯救者心态”!不要试图通过付出更多来唤醒对方的爱,这只会加剧你的失衡,使你更快变疯。

只有练习逐步将注意力从伴侣的漠视中抽离,重建自我价值感和生活秩序,才能重新成为一个更好的自己。

健康的亲密关系应该滋养而非消耗你,保护自己的情绪能量比什么都重要。

其实说到底,视频中的男孩已经在给妈妈的留言中说出了解决办法,只要看懂了,按着做,就一定没问题。

千万别感动哭了,感慨一句:我的儿子懂事儿了。然后依然走你的老路。

孩子那么懂事,不是要看你榨干自己一味付出的,要真正去爱自己,心疼自己,别辜负了那么懂事的孩子。

爱自己是终身大事。父爱则母静,母静则子安,子安则家和,家和则万事兴。始作俑者休想偷换概念,把人逼疯再反过来谴责人家疯,我们绝不吃这一套!

个人简介:@米粒妈频道(欢迎关注),米粒妈,美国海归,海淀家长,当当新书总榜第一名《影响孩子一生的亲子英文书》作者。专注于学习干货、教育经验分享,5-12岁孩子的教育和升学,英文、数学、科学启蒙,以及全世界的新奇好物推荐,欢迎关注!(0~5岁宝妈请关注:@米粒妈爱分享)